新築住宅の経過報告 地盤改良(砕石パイル工法)

2017.06.28

カテゴリー:新築 タグ:

現在進行中の新築現場で「地盤改良」を行いました!

この住宅の地盤改良では「砕石パイル工法」を採用しています。地盤に孔(あな)を掘り、小さく砕いた天然石を地面に詰め込んで石柱(パイル)をつる工法です。

砕石パイル工法は、鋼管杭やセメントを使用する工法と比べて、人・環境にやさしい改良方法です。さらに、地震時の液状化に強く、劣化がない等の特徴を持ちます。

まずはドリルで孔を掘ります。一度に1mほどの土を掘り起こすことができます。トラックの荷台まで移動させたら、振動を与えて土を取り払います。

次に、その孔に砕石を少しずつ投入して締め固めます。一気に入れず、順々に締め固めることで空洞をつくらず強い石杭となります。

固化材などを一切使用しないのにも関わらず、砕石パイルと原地盤で複合的に面全体で建物を支えるので安定した強さがあります。

端材でDIYに挑戦! ~ イス作り ~

2017.06.19

カテゴリー:イベント タグ:

今回は端材でこちらのイスをつくってみました!

<使用した材料> ※単位は(㎜)

・天板:300×300×12( 1枚 )

・ウレタンスポンジ:300×300( 1個 )

・布:500×500程度( 1枚 )

・脚材:45×35×400( 4本 )

・横木:30×40×210( 4本 )、30×40×230( 4本 )

・クッション or 手芸わた

・ビス:65㎜×16本、50㎜×8本

<道具>

・電動ドライバー

・ペンキ

・ガンタッカー

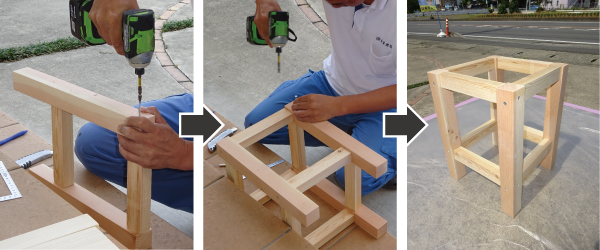

まずは、イスの脚の部分から作成します。「脚材(2本)+横材(30×40×210、2本)」で1セットとし、2セットつくる。その間に「横材(30×40×230、2本)」を入れてビスで固定。

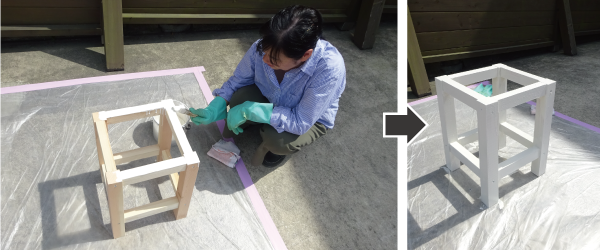

次に、ペンキで塗装していきます。

※ペンキは手や服につくと取れにくいので、汚れてもいい服や手袋をつけて行っていください。

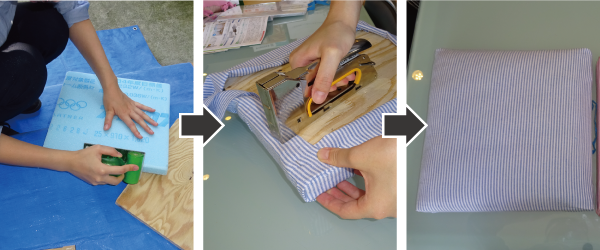

最後に座る部分の作成です。ウレタンスポンジは事前に角をヤスリで削っておく。机に「布(裏側に置く)」→「クッションor手芸わた」→「ウレタンスポンジ」→「天板」の順に置いていき、タッカーで固定していく。

脚の部分のペンキが乾いていることを確認してから、クッション部分を固定して完成です。

詳しい作り方はコチラをご覧ください ➡ イスの作り方.pdf

新築住宅の経過報告 棟上げ

2017.06.02

カテゴリー:上棟式 タグ:

棟上げを行いました。棟上げとは、家の骨組みを組み立て、屋根の一番高い位置に棟木(むなぎ)という横架材を取り付けるまでの工程のことです。

土台の写真です。棟上げは、この状態から1日、大きい家だと2日かけて行います。棟上げの時は、応援の大工さんに手伝ってもらい、一気に組み立てていきます。

クレーン車で柱や梁を運びながら手作業で組み立てています。

2階を組み立てていくと、家の全体像が見えてきますね。

電線には、間違えて触れて感電しないように防護管を巻いてあります。

新築住宅の経過報告 土台

2017.06.02

現在進行中の新築現場で、先日、土台引きを行いました。基礎コンクリートの上に土台となる木材を敷いていく作業です。

この建物の土台は、通常90㎝間隔で配置する『大引』を45㎝間隔で配置し、仕口で組んでいます。地震の揺れに対して床でもしっかり支えるからこそ大地震にも耐えられる強い家になります。

土台には、樹齢1000年クラスの『米ヒバ』を使用しています。幹が1㎝成長するのに30年を要するほどゆっくり育つので年輪が細かく、堅く締まっていて土台に最適です。

ヒバには " ヒノキチオール " と呼ばれる成分が含まれており、優れた殺菌効果を発揮します。ヒバで建てられた家はシロアリなどの害虫に強い特長がある一方で、人体には全く無害、それどころかリラックス効果まである素材なのです。

土台の下にある黒いものは「基礎パッキン」です。床下の通気・換気性を高めて木材の腐朽を抑制し、土台からの湿気が基礎へ浸透するのを防ぐ働きがあります。

この土台から突き出ている金物は「アンカーボルト」といって、柱と基礎を接続するために用いられます。地震や台風などで基礎と柱が外れたりしないようにしっかり固定する役割があります。